-

자산을 끼고 흐르는 여강 상류 풍경 ⓒ이태한

이야기 둘. 여강길 이야기

한울과 같은 마음

해월 최시형

여강에 흐르니이천식천(以天食天), 이심치심(以心治心).

구성 차예지(편집실) 사진 제공 이태한 외

하늘과 사람이 같으니 자기 마음을 다스려 세상을 다스리라는 의미다.

이 가르침을 널리 알린 해월 최시형.

경기도 문화재 도 기념물 제228호로 지정된 해월 최시형 선생 묘소 앞에서 그의 삶을 추모한다.

여강길을 걸으며 최시형의 발자취를 느껴본다.

-

물안개가 낀 여강 풍경 ⓒ이태한

물안개가 낀 여강 풍경 ⓒ이태한

-

스스로를 다스려 바르게 하라

해월(海月)이라는 호를 가진 최시형은 1827년에 태어나 서른이 되던 무렵 동학의 창시자 최제우를 만났다. 최제우는 1864년 ‘세상을 어지럽혔다’는 죄목으로 처형당하고, 최시형은 그의 뒤를 이어 동학의 2대 교주가 된다.

여주 도전리 전거론은 동학을 알리기 위해 노력하다 몸이 쇠한 노년의 최시형이 그의 제자인 손천민, 김연국, 손병희 등과 함께 피신해 지낸 곳이다. 최시형은 이곳에서 의암 손병희를 자신의 뒤를 이을 3대 교주로 명하고, 가르침을 전한다. ‘이천식천(以天食天)’과 ‘이심치심(以心治心)’이 그것이다.

해월이 허락한 뒤 좌중을 둘러보며 물었다.

“한울님과 사람 중에 누가 더 귀한가요?”

“똑같이 귀합니다.”

두목 가운데 누군가 대답했다.

“그렇지요. 그렇다면 길바닥에 박힌 돌멩이와 길을

걷는 사람 중에 누가 더한가요?”

“…… 같이 귀합니다.”

대답했던 사람이 잠시 뜸을 들인 뒤 대답했다.

“잘 말했어요. 한울님이나 사람이나 돌멩이나 똑같이

귀하지요.

우리는 한울님을 공경하듯 사람을 공경하고, 사람을

공경하듯 돌멩이를 공경해야 합니다. 의암, 이만하면

되겠는가?”

해월이 손병희와 눈을 맞추며 물었다.

“네.”

손병희는 앉은 자리에서 깊숙이 허리를 숙여 절했다.사람이 음식을 먹는 것을 하늘이 하늘을 먹는다는 것과 비교한 이천식천(以天食天), 사람의 마음이 하늘의 마음과도 같다는 이심치심(以心治心). 사람의 안에 있는 것은 결국 하느님과 같으니 스스로를 다스려 바르게 하라는 뜻이다.

-

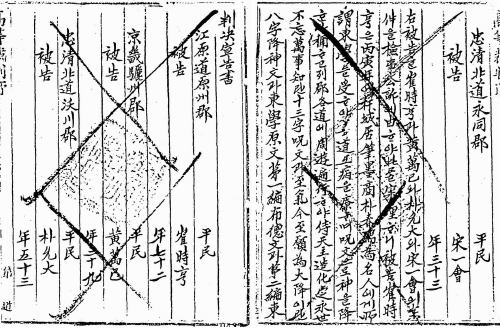

해월 최시형의 판결 선고서 일부 ⓒ국사편찬위원회

해월 최시형의 판결 선고서 일부 ⓒ국사편찬위원회

-

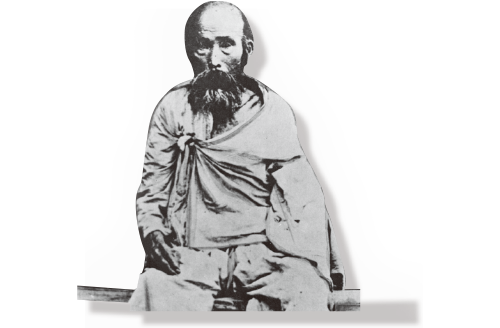

생전의 해월 최시형 ⓒ국가기록원

생전의 해월 최시형 ⓒ국가기록원

어서 가자! 길이 멀다

최시형 일행은 여주 도전리에서 5개월 정도 머물렀다. 그러다 이들이 떠나온 이천에서 관군이 이들을 찾아오고 있다는 말을 듣고 여주 사람 임학선이 소개해준 원주군 호저면 고산리에 있는 송골 원덕여 집으로 거처를 옮긴다. 이곳에서 체포당한 최시형은 여주 여강길을 따라 배를 타고 경성으로 간다.

“동학 괴수 최시형은 오라를 받아라!”

임순호가 먼저 마당으로 나서자, 병사들이 달려들어

잡아 꿇어앉혔다. 방 안에 앉은 해월을 잡기 위해

병사들이 달려든다. 해월은 두 손을 모아 아랫배에

올려놓고 말했다.

“먼 길 오시느라 애썼소. 갑시다."

해월이 자리에서 일어서는데 병사 둘이 달려들었다.

한 병사는 해월이 쓴 삼층관을 벗겨 집어 던지고,

한 병사는 해월의 등을 확 밀었다. 붉은 오라를 든

병사가 득달같이 달려들어 해월과 임순호를 꽁꽁 묶었다.

“드디어…….”

송경인은 감개무량한 얼굴로 목이 멘 듯 말을 잇지

못했다. 송경인은 갑오년 전투가 끝나고부터 해월

뒤를 쫓기 시작했으니 3년이 훌쩍 넘었다. 해월이

송경인을 바라보며 말한다.

“내 어젯밤에 그대 발소리를 들었다오. 고생 많았소.”

해월의 말을 들은 임순호 눈에 눈물이 맺혔다. 임순호는

어젯밤 잠이 오지 않아 뒤척이다가 마당에 나섰다.

홀로 앉은 해월의 옆 그림자가 등불에 비쳐 창호지

문에 생겨 있었다.

‘그 밤에 송경인의 발소리를 듣고 계셨구나. 아아.’

송경인은 해월을 바로 보지 않았다. 고생했다는 말에

대답도 없었다. 대신 해월을 잡고 선 병사들에게

이렇게 말했다.

“나이 칠십을 넘긴 노인 아니냐. 오라를 느슨하게

묶어도 된다.”

한 병사가 해월 팔을 묶은 오랏줄을 만져 보더니

고를 풀어 약간 느슨하게 만들었다. 해월이 고개를 푹

숙이고 서 있는 이치경 형제를 돌아보며 말했다.

“매를 많이 맞았지? 여러 가지로 미안하구나.”

이치경 형제가 고개를 더 숙이고는 어깨를 들썩인다.

그때 송경인이 큰 소리로 외친다.

“어서 가자! 길이 멀다.” -

-

* 해월 최시형의 이야기는 《여강길 이야기 -삶이 흐르는 여강 1》 중 1부 상류길 이야기-여강과 해월 편에서 발췌·수록했습니다. 《여강길 이야기》는 여강길 주변의 이야기 자원을 수집·발굴해 여강길의 브랜드 이미지를 높이고, 여강의 역사와 문화를 널리 알리기 위해 기획했습니다.

-

내가 저 자산이요, 내가 저 복숭아라

배가 마련됐다. 문막참과 여주를 오가는 돛배다. 황포로 만든 돛을 높이 올리고 배는 출발했다. 섬강을 따라 내려간 배는 자산 앞에서 남한강을 만났다. 북쪽으로 흘러오던 남한강이 섬강을 만나면서 서쪽으로 직각으로 꺾어 흐른다. 여주사람들은 여기서부터 남한강을 여강이라 부른다.

배가 여강에 들어설 무렵 해가 서산마루에 걸렸다. 배가 섰다. 자산 앞에 만들어진 넓은 자갈 모래밭이다. 송경인이 사공에게 호령한다.

“한시가 급하다. 왜 서느냐?”

“세로돛을 펴야 합니다. 그래야 더 빨리 갈 수 있습니다.”

사공이 허리를 굽실하며 대답한다. 한강 본류에 왔으니

돛을 다 펴고 가겠다는 것이다. 듣고 보니 맞는 말이다.

송경인이 병사들에게 명령했다.

“잠시 쉬어 간다. 죄인들에게도 물 한 그릇씩 줘라. 너희도 마시고.”

“네.”

몇몇 병사들은 모래밭으로 내려가 오줌도 눈다.

한 병사가 물이 가득 담긴 사발을 해월에게 들고 왔다.

받아 마시니 시원한 느낌이 식도를 타고 위까지

내려간다. 해월은 송골에서 문막참까지 걸어오느라

몹시 지쳐 있었다. 더구나 약해진 몸으로 배를 타니

멀미까지 일어나 어질어질하던 중이다. 물기운에 겨우

정신을 차리고 눈을 떴다. 옆에 앉은 임순호와 황만이는

그런 해월을 눈물이 그렁그렁한 눈으로 바라본다.

해월의 풍성한 수염 사이로 붉은 노을이 물든다.

임순호가 고개를 들어 서쪽을 보니 붉은 해가 꼬리를

산 너머로 감추는 중이다.

“이야! 저 봐라!”

“불났네, 불났어.”

병사와 사공들이 서쪽 하늘 노을을 보면서 감탄한다.

해월도 고개를 들어 노을을 본다. 임순호도 황만이도

천지자연이 만들어낸 광경을 넋을 놓고 바라보았다.

“저 바위 좀 보게. 햇살이 바위틈마다 촘촘히

들어갔네그려.”

해월이 강가에 한 면을 가득 차지하고 있는 넓은

바위 벼랑을 가리켰다.

“그래서 자산이라 부릅니다. ‘자줏빛 자(紫)’를

써서요.”

임순호가 말했다.

“잘 익은 복숭아 같다고도 합니다. 바위 전체 모양이

둥글어서요.”

황만이가 말했다. 두 사람은 다 여주 사람이라 자산의

유래를 잘 알았다. 해월이 미소를 지으며 말했다.

“좋은 이름이고 좋은 이야기일세. 천지자연이 부모고

부모가 천지자연이라. 내 몸속에 부모가 다 있고

천지자연이 다 들었으니. 내가 저 자산이요, 내가 저

복숭아라. 자산을 보는 마음이 이렇게 감동하는 것

아니겠는가.”

“참 그렇습니다.”

임순호가 대답하고 황만이는 고개를 끄덕인다. 해월 최시형 선생 묘(경기도 문화재, 도 기념물 제228호) ⓒ여주시청

해월 최시형 선생 묘(경기도 문화재, 도 기념물 제228호) ⓒ여주시청

돛을 단 배가 다시 출발했다. 용인 땅 양지에서 발원해 여강으로 흘러드는 청미천이 합수하는 도리섬이 보인다. 해월은 지난해 여름 끝 무렵, 도리섬 옆 도리나루에서 강을 건너 도전리로 들어갔었다. 나루에는 배만 홀로 묶여 있고, 사람은 보이지 않는다. 해월은 한 해도 지나지 않았건만 세월이 참으로 아득하다고 생각한다.

해월을 태운 배는 천 년 묵은 이무기가 산다는 바위늪구비를 지났다. 점점 물이 많아지는가 싶더니 오른편으로 신륵사 강월헌과 전탑이 보이고 왼편으로 드넓게 펼쳐진 모래밭이 나타났다. 여주 조포나루는 모래밭이 끝나는 곳에 있었고, 배는 그곳에 멈췄다.

여주 각오에서 하룻밤을 보낸 해월은 다음 날 배편으로 경성으로 올라가 광화문 경무청 감옥에 갇혔다. 해월은 10회 이상 재판을 받은 뒤 1898년 6월 2일 교수형을 당했다. 제자 이종훈이 사흘 뒤 해월 시신을 수습해 송파에 무덤을 썼다.

2년 뒤인 1900년 5월 2일, 손병희와 김연국을 비롯한 동학교인들이 모인 가운데 해월은 여주 원적산 천덕봉에 영원한 안식처를 얻었다.

죽음을 향해 가는 마지막 순간, 최시형은 여강을 보며 여주의 아름다운 자연을 마음에 담고 자연을 자기 자신으로 받아들이는 철학을 실천하는 모습을 보여줬다. 그의 가르침은 여강을 따라 흐르며 오래도록 기억될 것이다.